Bericht aus dem Arbeitskreis im Haus des Waldes vom 15.3.2025

Untersuchung von fünf Vergiftungsfällen

Wir hatten im Vorfeld mit Mitgliedern des Arbeitskreises, die auch für den Giftnotruf tätig sind, ausgemacht, dass es mal wieder Zeit wäre, uns mit Problematiken rund um das Thema Pilzvergiftungen zu beschäftigen und Analyseübungen dazu zu machen.

An diesem Samstag kamen wieder, auch wenn das Wetter sonst nicht viele Pilze versprach, über zwanzig Vereinsmitglieder zum Arbeitskreis. Die Anwesenden machten sich auf Exkursion in den umliegenden Forst beim Haus des Waldes, um hoffentlich spannende Pilze zu finden und diese später zu untersuchen. Diejenigen, die sich jedoch mit dem Thema Pilzvergiftungen auseinandersetzen wollten, mussten ihre Arbeitsplätze mit Mikroskop und entsprechendem Material vorbereiten, haben es sich aber trotzdem nicht nehmen lassen, auch an der Exkursion teilzunehmen.

Der Schwerpunkt dieses Berichts fokussiert sich gerade auf diesen Teil, der sich auf die Untersuchung von Pilzproben, die aus realen Fällen konserviert wurden und von Volker Draxler mitgebracht wurden, oder eben als „Giftpilzsuppe“ von Helmut Walz, auf Basis von tatsächlichen Pilzvergiftungsfällen, nachgekocht wurden.

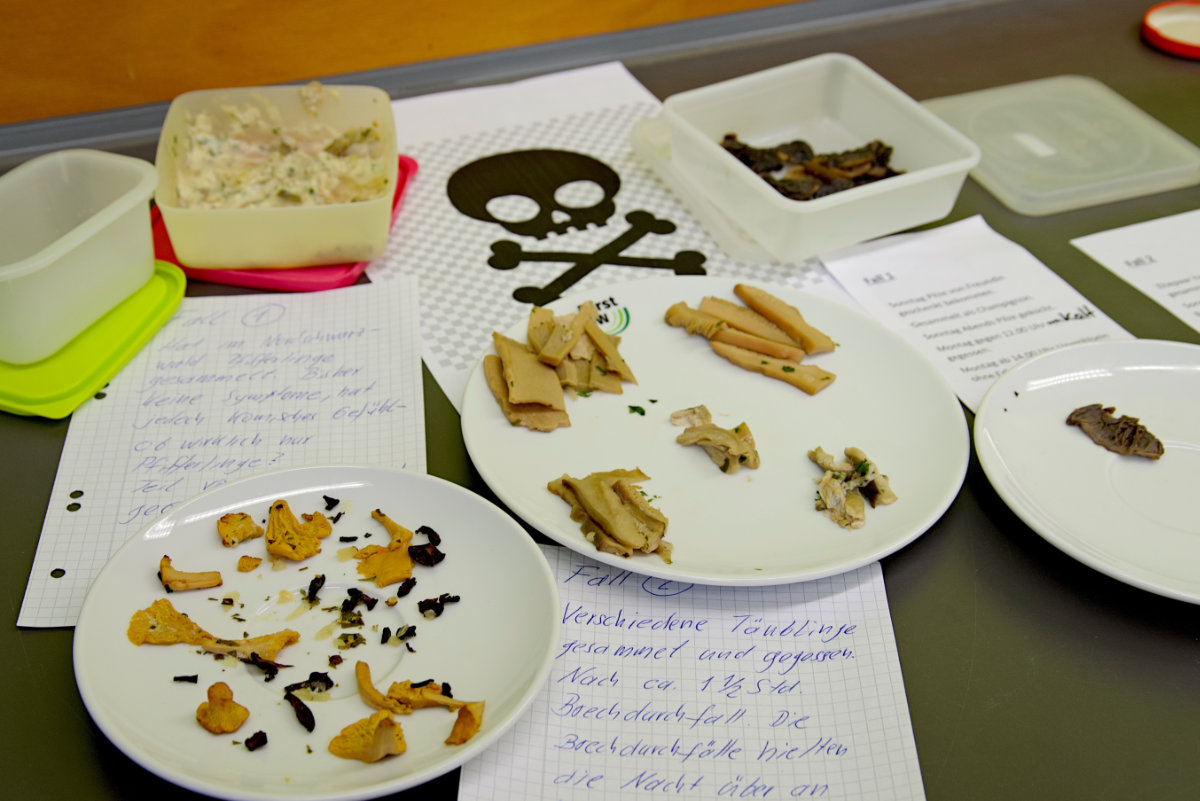

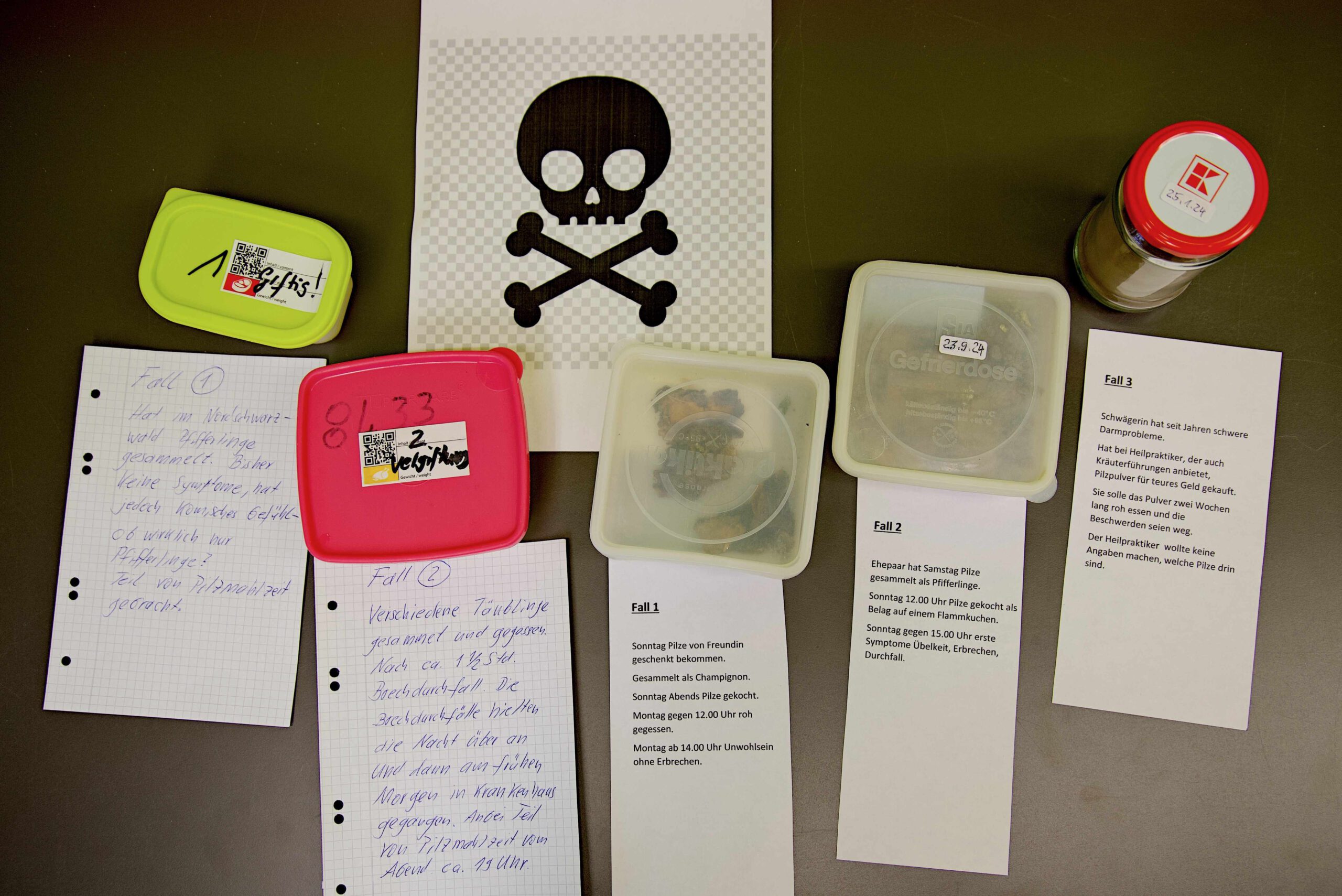

Die fünf Vergiftungsfälle und zugehörigen Pilzproben

Fall 1

Die Ratsuchende hat an einem Sonntag die Pilze von einer Freundin geschenkt bekommen. Diese hat sie als Champignons gesammelt. Die Ratsuchende hat die Pilze am Sonntagabend gekocht und am Montag gegen 12:00 Uhr kalt gegessen. Ab 14:00 Uhr war ihr dann unwohl, musste sich aber nicht erbrechen.

Fall 2

Ein Ehepaar hat an einem Samstag Pilze als Pfifferlinge gesammelt. Am Sonntagmittag ca. 12:00 Uhr haben sie einen Flammkuchen zubereitet, wo sie diese „Pfifferlinge“ als Belag nutzten. Am Sonntag gegen 15:00 Uhr stellten sich die ersten Symptome ein: Übelkeit, Erbrechen, Durchfall.

Fall 3

Die Schwägerin des Ratsuchenden hat seit Jahren schwere Darmprobleme. Sie hat bei einem Heilpraktiker, der auch Kräuterführungen anbietet, Pilzpulver für teures Geld gekauft. Sie solle das Pulver zwei Wochen lang roh essen und die Darmbeschwerden seien daraufhin weg. Der Heilpraktiker wollte keine Angaben machen, welche Pilze in dem Pulver enthalten sind. Dem Ratsuchenden war das nicht geheuer und er befürchtete nach Einnahme des Pulvers noch mehr gesundheitliche Probleme bei seiner Schwägerin und wandte sich an den Giftnotruf.

Fall 4

Ein Ratsuchender hat im Nordschwarzwald Pfifferlinge gesammelt. Nachdem ein paar der Pilze nach dem Kochen doch etwas anders aussahen, hatte er Bedenken, ob er tatsächlich nur Pfifferlinge gesammelt hat. Ohne jedoch Symptome zu haben, brachte er aber doch lieber einen Teil der Pilz- Mahlzeit zur Untersuchung.

Fall 5

Ein Pilzsammler hat verschiedene Täublinge gesammelt und diese abends ca. 19:00 Uhr gegessen. Nach ca. 1,5 Stunden bekam er Brechdurchfall. Die Brechdurchfälle hielten die Nacht über an, dann ist er am frühen Morgen in das Krankenhaus gegangen.

Vorgehensweise:

Zuerst mussten die Proben von Pilzmahlzeiten entfettet werden. Dazu haben wir Spülmittel und kochendes Wasser über die Pilze gegeben und in einem Sieb ausgewaschen Die Proben wurden dann auf kleine Teller gegeben und grob nach ihrem Aussehen sortiert. Danach machten wir uns an die Arbeit. Anders als bei der exakten Bestimmung von Pilzarten kommt es bei Bestimmungen von Pilzproben bei Pilzvergiftungen nicht darauf an, eine Art genau zu bestimmen, sondern evtl. tödlich giftige Arten auszuschließen. Bei gekochten Pilzmahlzeiten werden dazu im Wesentlichen lediglich die gefundenen Sporen untersucht, in einem weiteren Schritt evtl. dann noch andere Mikrostrukturen. Das wichtigste Arbeitsmittel ist hierbei das Mikroskop und sowie verschiedene Reagenzien. Man entnimmt ein kleines Stückchen aus den Lamellen oder Röhren und teilt es in 3 Stückchen. Diese werden auf einem Objektträger auf 3 Stellen verteilt. Dann gibt man auf ein Stück Wasser, auf das nächste Stück KOH 3 % und auf das letzte Stück Melzers Reagenz. Dann werden alle 3 Proben mit einem Deckplättchen abgedeckt und der Objektträger unters Mikroskop gelegt. Man kann so bei dem Teil in Wasser sehr gut die Sporenfarbe bestimmen, bei dem unter KOH sieht man gut evtl. Oberflächenstrukturen der Sporen und bei dem Objekt in Melzer kann man feststellen, ob die Sporen oder deren Oberfläche amyloid, dextrinoid oder eben keines von beiden ist. In der 1000fachen Vergrößerung werden dann noch die Sporenmaße von einigen Sporen gemessen und der Mittelwert der Länge und Breite berechnet sowie der Q-Wert (Länge dividiert durch Breite). Ebenso wird bei den Sporen beurteilt, ob diese dick- oder dünnwandig sind, ob ein Keimporus oder Apikulus vorhanden ist und falls eine Ornamentierung vorliegt diese beschrieben. Zuletzt beurteilt man noch die Form der Sporen, also ob rundlich, oval, zitronenförmig, mandelförmig, eckig etc. Die ganzen Daten werden notiert und schließlich wird versucht, damit den Pilz zu bestimmen oder zumindest die Gattung oder auch mehrere in Frage kommenden Pilzarten. Die oberste Prämisse ist hierbei immer, dass man versuchen muss, tödlich giftige Arten auszuschließen. Falls dies nicht möglich ist, muss man immer vom schlechtesten Fall ausgehen. Wenn man z. B. amyloide Amanita-Sporen findet, muss man immer von einer Knollenblätterpilzvergiftung ausgehen und dem Krankenhaus melden, dass man eben diese nicht ausschließen kann, obwohl es ja eventuell auch ein Perlpilz sein könnte.

Ergebnis

Fall 1

Im Mikroskop sah man, dass es sich tatsächlich um Agaricus-Sporen handelte. Ob die Champignons jetzt alt und verdorben waren oder es sich um einen Karbol-Champignon handelte, haben wir nicht weiter untersucht. Es waren jedenfalls Pilze, die höchstens zu einem Magen-Darm-Syndrom führen könnten.

Fall 2

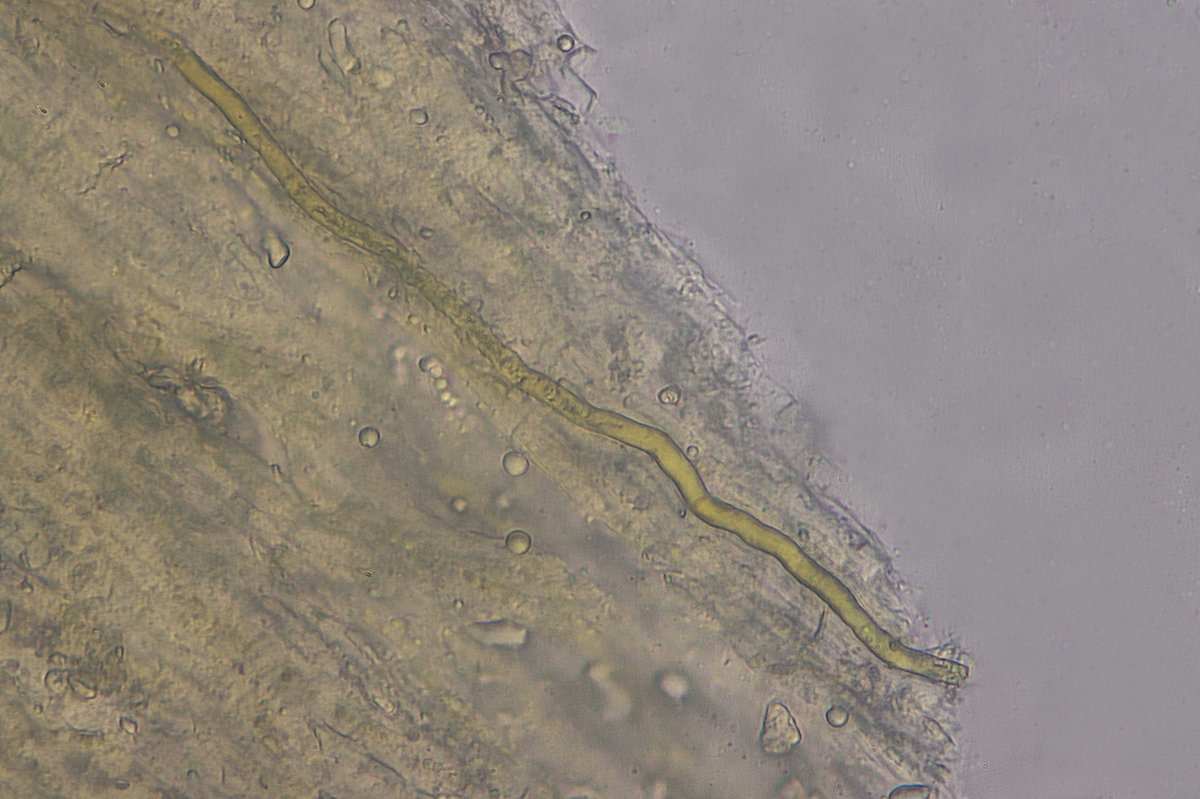

Wenn man die Pilze betrachtet hat, sah man auch ohne Mikroskop, dass diese keine Leisten, sondern Lamellen hatten. Damit war schon klar, dass es sich bei dem Flammkuchenbelag nicht um Pfifferlinge handeln konnte. Aber hier war es schon schwieriger Sporen zu finden. Nach längerer Suche wurden aber drei Sporen gefunden, die zum Ölbaumtrichterling (Omphalotus illudens) passen würden. Dass die gesammelten „Pfifferlinge“ auch büschelig an Holz gewachsen sind, unterstützte die These. Nach einem gekonnten HDS-Schnitt konnte man sogar die Oleiferen im Mikroskop feststellen (erstaunlich, dass dies noch möglich war, nachdem der Pilz doch sicherlich hohen Temperaturen ausgesetzt war) und alle Beteiligten waren sich einig, dass es sich hier um Ölbaumtrichterlinge (Omphalotus illudens) handelt. Dieser wurde inzwischen bereits öfter im Großraum Stuttgart gefunden.

Oleifere aus HDS des Ölbaumtrichterlings. Foto: Volker Draxler

Fall 3

Dieses Pilzpulver war eine wahre Herausforderung. Um nicht sämtliche Deckgläschen zu zerstören, musste man es erst mit viel Geduld in KOH einweichen. Auch dann war die Suche nach Sporen eine eher frustrierende Geschichte. Einige Arbeitskreismitglieder vermuteten schon, dass für die Herstellung des Pulvers einfach der Boden aufgekehrt und der Schmutz gemahlen wurde.

Fall 4

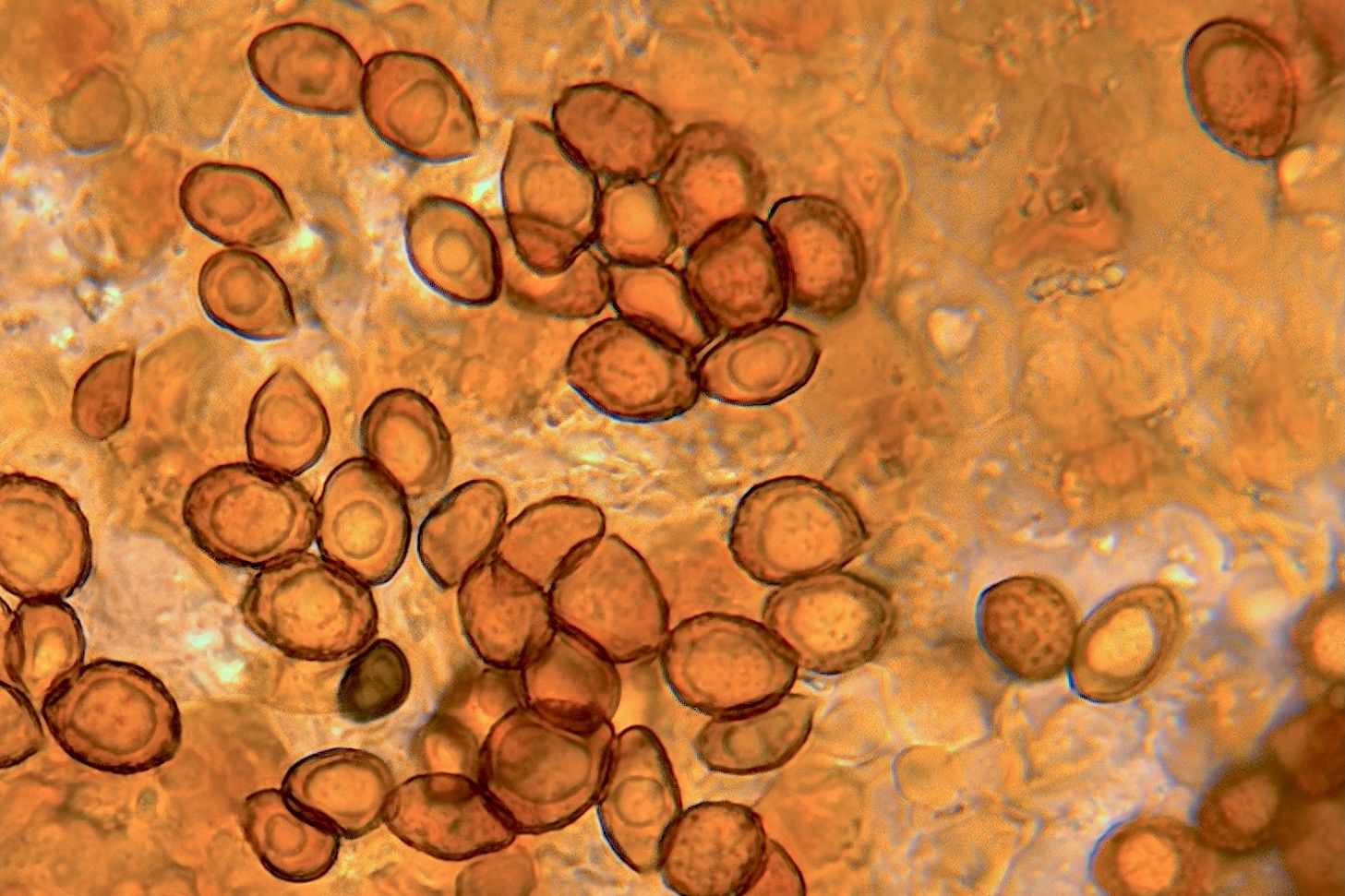

Der Koch dieser Pilzsauce hat tatsächlich auch Pfifferlinge gekocht, was man auch gut makroskopisch erkennen konnte. Die dunkleren Pilze, die noch dabei waren, mussten genauer untersucht werden. Nachdem man auf warzige Sporen gestoßen ist, wurde die Vermutung, dass es sich hier um einen Schleierling (Cortinarius) und sogar um einen Spitzgebuckelten Raukopf (Cortinarius rubellus) handelte, bestätigt. Passend dazu ist auch, dass der Ratsuchende noch keine Symptome hatte, denn bis die ersten Beschwerden infolge von Nierenversagen auftreten, kann es sehr lange dauern, von 2 bis zu 21 Tagen. Frühe Magen-Darm-Probleme sind dabei möglich, aber eher selten. Leider ist es hier so, dass wenn dann die ersten Symptome auftreten, die Nieren bereits irreparabel geschädigt sind.

Sporen des Spitzgebuckelten Raukopfes (Cortinarius rubellus).

Fall 5

Hier gestaltete sich die Sporensuche wieder etwas schwieriger. Wahrscheinlich wurden junge Exemplare gekocht. Neben Täublingssporen wurden auch andere Sporen gefunden, die amyloid waren und keine Ornamente aufwiesen. Diese gehörten zum grünen Knollenblätterpilz (Amanita phalloides). Wahrscheinlich waren in diesem Gericht sowohl magendarmgiftige Täublinge (Russula), wie z. B. der Speitäubling (Russula emetica) verkocht worden, die zu frühem Erbrechen führten, als auch der grüne Knollenblätterpilz, der dann für die Magen-Darm-Probleme am frühen Morgen sorgte (Latenzzeit > 4 Stunden). Bei den Patienten muss umgehend das Antidot z. B. Silibinin verabreicht werden und zusätzlich müssen die Leberwerte konstant beobachtet werden. Üblicherweise wird außerdem nochmals über eine Urinprobe auf Amatoxine untersucht.

Abschluss

Bei der Abschlussbesprechung konnte schließlich einiges sowohl zu den gefunden interessanten Pilzen berichtet werden, als auch über die Erfahrungen, Problemstellungen und eben auch nicht immer einfachen Aufgabenstellungen, die sich bei der Bearbeitung von zu untersuchenden Pilzproben in Zusammenhang mit Pilzvergiftungen ergeben. Am Samstag gingen die Autoren gegen Abend zu Bett, mit dem Gefühl, für anstehende Vergiftungsfälle wieder besser gerüstet zu sein. Als Ironie des Schicksals möchten wir hier nur anführen, dass in dieser Nacht um 1 Uhr uns dann auch noch ein aktueller Vergiftungsfall aus einer Klinik gemeldet wurde. Ein Pilzsammler hatte eine Pilzmahlzeit von verschiedenen Pilzen, die er im Herbst gesammelt und eingefroren hatte, zu sich genommen. Die uns mit dem Taxi gebrachten Pilze bestanden aus über 10 Arten und wir saßen leider 2 Stunden in der Nacht am Mikroskop. Ob dieser Echtfall im Nachgang an die Übungen hätte sein müssen, wollen wir mal dahingestellt lassen.

Bericht: Silvia Bosch und Helmut Walz

Fotos, falls nicht anders angegeben: Silvia Bosch